Definition

Was ist ein Testament?

Viele Menschen beschäftigen sich nicht gerne mit dem Thema Tod – besonders nicht mit dem eigenen. Doch mit dem Tod sind nicht nur Schmerz und Trauer, sondern auch wichtige Entscheidungen zum Erbe verbunden. Sie entscheiden mit Ihrer schriftlichen Willenserklärung, was mit Ihrem Vermögen passieren soll. Als “letzten Willen” können Sie eigenmächtig über die Verteilung entscheiden. Wurde kein Testament zu Lebzeiten verfasst, greift die gesetzliche Erbfolge, die im Erbrecht geregelt ist. Im Gegensatz zum Erbvertrag müssen Sie Ihr Schreiben nicht zwingend notariell beurkunden lassen.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Schriftliche Willenserklärung

Mit einem Testament sind wichtige Entscheidungen verbunden, die Auswirkungen auf Ihre Angehörigen haben. Sie entscheiden, wer welchen Teil Ihres Vermögens bekommt.

- Erbnachfolge

Mit einem Testament können Sie Ihre Erben selbst bestimmen.

Das Testament muss auch von der Patientenverfügung abgegrenzt werden, mit der Sie bestimmen können, wie Sie im Ernstfall medizinisch behandelt werden wollen. Ein Formular, das Sie als Patientenverfügung nutzen können, steht zum Download für Sie bereit:

patientenverfuegung.pdf

Arten des Testaments

Welche Möglichkeiten habe ich, ein Testament zu verfassen?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihr Testament zu verfassen. Bei einem Einzeltestament treffen Sie allein Entscheidungen. Hierbei wird zwischen dem privaten, eigenhändigen Testament und dem notariellen, öffentlichen Testament unterschieden. Das private Testament setzen Sie handschriftlich auf. Das notarielle Testament verfasst ein Notar nach Ihren Vorgaben. Eine Sonderform des letzten Willens bildet das Nottestament, das nur in Ausnahmesituationen wirksam ist. Das gemeinschaftliche Testament von Ehe- oder eingetragenen Lebenspartnern wird auch als Berliner Testament bezeichnet.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Privates Testament

Das private, eigenhändige Testament ist ein Einzeltestament, das Sie handschriftlich verfassen.

- Öffentliches Testament

Beim notariellen, öffentlichen Testament übermitteln Sie einem Notar Ihren letzten Willen.

- Berliner Testament

Das gemeinschaftliche Testament (Berliner Testament) wird von beiden Partnern einer Ehe oder eingetragenen Lebensgemeinschaft zusammen geschrieben.

- Nottestament

Das Nottestament stellt eine Sonderregelung in Ausnahmesituationen dar und ist nur begrenzt gültig.

Erben

Wer soll Erbe werden?

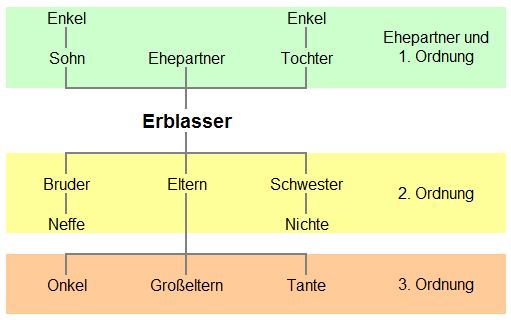

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist das Erbrecht geregelt. Dem Erbrecht zufolge geht das Gesamtvermögen eines Verstorbenen auf eine oder mehrere Personen über. Die Erbfolge richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad, sodass Kinder und Enkel (Abkömmlinge) zuerst erben. Findet sich kein Verwandter der 1. Ordnung, werden die Verwandten 2. Ordnung (Eltern, Geschwister) zu Erben. Danach folgen Großeltern, Onkel und Tanten (3. Ordnung).

Wollen Sie von der gesetzlichen Erbfolge abweichen, können Sie dies in Ihrem Testament festlegen. Als Erbe kann jede Person benannt werden – unabhängig, ob ein Verwandtschaftsverhältnis besteht oder nicht. Sie können auch gemeinnützige Organisationen als Erben einsetzen. Der benannte Erbe wird Ihr Rechtsnachfolger und erhält alle Vermögenswerte, aber auch mögliche Schulden. Vererben Sie Ihr Vermögen nur einer Person, handelt es sich um einen Alleinerben (Vollerben).

Gibt es mehrere Erben, werden diese als Miterben bezeichnet und bilden zusammen eine Erbengemeinschaft. In der sogenannten Gesamthandsgemeinschaft verwalten die Miterben den Nachlass gemeinschaftlich. Die Erbengemeinschaft endet, wenn die Miterben sich auf eine Teilung des Vermögens innerhalb eines Auseinandersetzungsvertrags geeinigt haben und die Nachlassgegenstände in den Besitz der Erben übergegangen sind.

Häufig wird auch ein Ersatzerbe für den Fall ernannt, dass der eigentlich Ernannte das Erbe ausschlägt oder vor Erbantritt verstirbt. Sie können in Ihrem Testament auch ein zeitlich versetztes Erbe verfügen, indem sie Vor- und Nacherben bestimmen. Der Nacherbe bekommt seinen Anteil nach einer bestimmten Zeit, nachdem der Vorerbe den Nachlass erhalten hat. In Ihrem Testament können Sie zudem veranlassen, wer nicht erben soll. Enterben Sie Ihre nächsten Angehörigen, steht diesen in der Regel ein Pflichtteil Ihres Erbes zu.

Möchten Sie Personen oder Organisationen konkrete Werte, wie einen Geldbetrag, ein Erinnerungsstücke oder auch Nutzungs- oder Wohnrechte hinterlassen, ist dies kein Erbe, sondern ein Vermächtnis. Der Begünstigte ist demnach kein Erbe, sondern Vermächtnisnehmer. Dieser ist kein Rechtsnachfolger des Erblassers und hat daher auch nichts mit der Verwaltung oder möglichen Schulden zu tun. Das Vermächtnis ist immer ein Anspruch gegenüber den Erben. Achten Sie bei der Benennung auf detaillierte und konkrete Angaben und betiteln Sie Ihr Vermächtnis auch als solches, sodass es nicht zu Unklarheiten kommen kann.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Rechtsnachfolger

Der von Ihnen bestimmte Erbe wird Ihr Rechtsnachfolger und erhält Ihr Vermögen, aber auch mögliche Schulden. Vermächtnisnehmer fungieren nicht als Rechtsnachfolger.

- Allein- und Miterben

Sie können eine Person, z.B. Ihren Ehegatten oder Ihr Kind als Alleinerben ernennen. Bedenken Sie aber, dass den Angehörigen, die nicht begünstigt werden, ein Pflichtteil zusteht.

- Ersatzerbe

Für den Fall, dass der von Ihnen ernannte Erbe vor Erbantritt stirbt oder das Erbe nicht annimmt, können Sie auch einen oder mehrere Ersatzerben in Ihrem Testament benennen.

- Vor- und Nacherben

In Ihrem Testament können Sie eine zeitlich versetzte Erbfolge verfügen. Der Vorerbe bekommt zunächst Ihr Erbe zugesprochen. Nach einer bestimmten Zeit oder nach Eintritt eines Ereignisses erhält dann der Vorerbe Ihren Nachlass.

- Vermächtnis

Möchten Sie einer vertrauten Person oder einer gemeinnützigen Organisation etwas Konkretes hinterlassen (z.B. Gegenstände, Geld, Nutzungs- und Wohnrechte), was nicht Ihr gesamtes Vermögen ausmacht, ist dies keine Erbschaft, sondern ein Vermächtnis. Der Begünstigte als Vermächtnisnehmer bekommt das Ihm Zustehende von den Erben.

Pflichtteil

Wie hoch ist der Pflichtteil?

Als Erblasser können Sie laut Gesetz selbst über Ihr Erbe entscheiden, denn grundsätzlich besteht in Deutschland die Testierfreiheit. Es gibt jedoch Einschränkungen. Auch wenn Sie Ihre engsten Angehörigen in Ihrem Testament nicht begünstigen, steht Ihnen ein Pflichtteil zu. Der Pflichtteil stellt somit die Mindestbeteiligung der Angehörigen am Erbe dar, wenn die Verwandten laut der gesetzlichen Erbfolge Anspruch auf einen Teil Ihres Nachlasses hätten. Der Pflichtteil kann auch eingefordert werden, wenn das Erbe kleiner als der Pflichtteil ausfällt. Laut Paragraph 2303 BGB beträgt der Pflichtanteil eines Angehörigen die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.

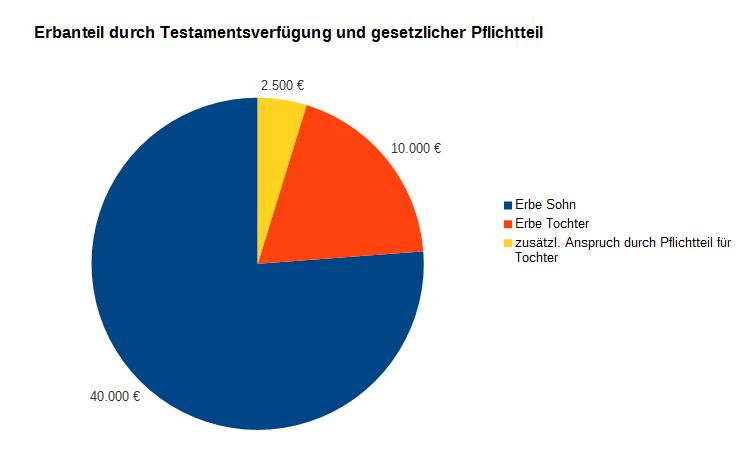

Beispielrechnung:

Sie haben ein Vermögen von 50.000,- Euro und zwei Kinder als alleinige Erben. Ihrem Sohn vererben Sie in Ihrem Testament 40.000,- Euro, Ihrer Tochter 10.000,- Euro. Der gesetzliche Erbanspruch Ihrer Tochter beträgt 25.000,- Euro. Ihr Pflichtteil beträgt demnach 12.500,- Euro. Ihre Tochter kann also von Ihrem Sohn 2.500,- Euro verlangen, um Ihren Pflichtteil durchzusetzen.

Der Pflichtteil ist immer ein Geldanspruch gegenüber den Erben. Schwierig wird es daher, wenn das Vermögen vorwiegend aus Sachwerten wie Immobilen oder Unternehmen besteht. Erben müssen den Nachlass daher häufig veräußern, um den Pflichtteilanspruch auszahlen zu können. Pflichtteilsberechtigte sind vorrangig die Kinder und der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner des Verstorbenen. Einen Pflichtteil erhalten die Eltern, wenn der Erblasser keine Kinder hat. Enkel bzw. Urenkel sind nur dann pflichtteilsberechtigt, wenn deren Eltern bereits verstorben sind. Nicht pflichtteilsberechtigt sind die Geschwister und entferntere Verwandte des Erblassers. Eine komplette Enterbung, d.h. die Entziehung des Pflichtteils, ist nur selten möglich. Hierfür müssen laut Paragraph 2333 BGB gravierende Gründe wie schwere Verbrechen des Angehörigen vorliegen.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Pflichtteilsberechtigte

Anspruch auf einen Pflichtteil haben die Kinder und der Ehe- oder eingetragene Lebenspartner des Erblassers, wenn sie nicht im Testament bedacht wurden. Die Eltern, Enkel und Urenkelkinder sind unter Umständen auch pflichtteilsberechtigt.

- Mindestbeteiligung

Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils und ist immer ein Geldanspruch gegenüber den Erben.

- Enterbung

Für die Entziehung des Pflichtteils müssen schwerwiegende Gründe vorliegen, z.B. wenn der Pflichtteilsberechtigte das Leben des Erblassers oder der Angehörigen bedroht.

Testierfähigkeit

Wer kann ein Testament erstellen?

Personen unter 16 Jahren haben keine Möglichkeit, ein Testament zu verfassen. Ab Vollendung des 16. Lebensjahres kann nur ein öffentliches Testament mithilfe der Rechtsberatung eines Notars erstellt werden. Um sowohl das private als auch das öffentliche Testament errichten zu können, müssen Sie volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig sein. Personen, die ein Testament rechtswirksam erstellen und die darin getroffenen Entscheidungen und deren Folgen erfassen können, sind testierfähig. Die Testierfähigkeit definiert also die Kompetenz des Erblassers, selbstständig, freiwillig und bewusst die Vermögensaufteilung und die Benennung der Erben in einem Testament zu formulieren.

Das Bürgerliche Gesetzbuch schränkt die Testierfähigkeit in Paragraph 2229 ein: Neben der Einschränkung der Testierfähigkeit durch das Alter des Erblassers ist auch die Geistestätigkeit der Person entscheidend. Menschen mit einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit, z.B. bei einer fortschreitenden Demenz, können Ihre Testierfähigkeit verlieren. Auch durch andere Geistes- und Bewusstseinsstörungen kann die Fähigkeit angezweifelt werden, die Bedeutung der Willenserklärung zu erfassen. Übergangene Angehörige versuchen häufig, das Testament durch die angeblich fehlende Testierfähigkeit des Erblassers anzufechten. Als Grundsatz gilt immer, dass das Recht im Zweifel aufseiten des Testamentsverfassers liegt. Erst nach dem Ableben des Erblassers kann die angezweifelte Testierfähigkeit rechtlich geprüft werden. Dies geschieht durch Zeugenaussagen, medizinische Gutachten und Einsicht in die Krankenakte des Verstorbenen.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Altersbeschränkung

Personen unter 16 Jahren können kein Testament erstellen. Ab Vollendung des 16. Lebensjahres kann ein notarielles Testament erstellt werden. Volljährige Personen können sowohl private als auch öffentliche Testamente verfassen.

- Geistiger Zustand

Menschen, die entweder an einer krankhaften Störung ihrer Geistestätigkeit, an Geistesschwäche oder einer Bewusstseinsstörung leiden, können als testierunfähig angesehen werden, wenn sie die Bedeutung der im Testament getroffenen Entscheidungen und deren Folgen nicht erfassen können.

- Rechtliche Prüfung

Manchmal zweifeln Personen, die nicht im Testament bedacht wurden an der Testierfähigkeit des Erblassers und fechten das Testament an. Die Testierunfähigkeit kann erst nach Ableben des Erblassers geprüft werden. Grundsätzlich liegt das Recht auf der Seite des Testamentsverfassers.

Privates Testament

Wie erstelle ich ein Testament?

Ein Testament können Sie jederzeit und überall erstellen. Für ein eigenhändiges Testament muss kein Termin festgelegt oder Zeugen hinzugezogen werden. Es müssen jedoch gesetzliche Formvorschriften eingehalten werden, damit das Testament gültig ist.

Sie müssen Ihre Verfügung komplett handschriftlich verfassen und mit Ihrem Vor- und Familiennamen unterschreiben. Maschinell, d.h. per Schreibmaschine oder Computer erstellte Verfügungen sind nicht rechtswirksam. Sie sollten Ihre Bestimmungen eindeutig formulieren, sodass diese keinen Raum für Diskussionen zwischen den Erben bzw. Nicht-Erben bieten. Versehen Sie Ihre Verfügung mit einer einfachen Überschrift wie “Mein Testament” oder “Mein letzter Wille”, um eindeutig zu kennzeichnen, dass es sich um ein finales Dokument Ihrer Willenserklärung handelt. Auch Ort und Datum müssen Sie in Ihrem Testament angeben (Paragraph 2247 BGB). Existieren mehrere Willenserklärungen, ist immer das zuletzt verfasste Testament rechtswirksam. Ohne Angabe der Zeit und des Orts der Errichtung kann das Testament im Zweifel als ungültig eingestuft werden.

Achten Sie auch auf die Lesbarkeit Ihrer Aussagen. Unleserliche Testamente werden nicht anerkannt. Sie sollten auch immer eine Kopie Ihres Testaments anfertigen. Ist das Originaltestament nicht auffindbar, wird auch eine Kopie anerkannt. Auch wenn ein früher datiertes Originaltestament existiert, ist die Kopie der später erstellten Willenserklärung gültig. Möchten Sie nachträglich Ergänzungen zu Ihrem Testament hinzufügen, ist dies möglich. Sie sollten auch diesen Nachtrag mit Ihrer Unterschrift sowie der Orts- und Datumsangabe versehen. Sie können Ihr privates Testament beliebig oft ändern oder ergänzen und es auch widerrufen. Zweifeln Sie an der Eindeutigkeit oder Wirksamkeit einiger Bestimmungen in Ihrem Testament, sollten Sie Kontakt zu einem Fachanwalt aufnehmen. Wenn Sie sich für ein notarielles Testament entscheiden, sind Sie von Rechtswegen auf der sicheren Seite.

Ein Testament in Blindenschrift ist nicht zulässig. Sehbehinderte Personen müssen einen Notar mit der Testamentserstellung beauftragen. Auch für lese-, und schreibunfähige Personen ist die mündliche Erklärung im Zuge des öffentlichen Testaments der einzige Weg, den letzten Willen kundzutun.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Handschriftlich

Ein Testament muss immer handschriftlich verfasst werden. Die Errichtung mithilfe eines Computers oder einer Schreibmaschine ist nicht gestattet.

- Unterschrift

Ein Testament ist nur mit einer Unterschrift des Erblassers gültig. Damit keine Zweifel aufkommen, sollten Sie mit Ihrem Vor- und Nachnamen unterschreiben.

- Ort und Datum

Damit keine Zweifel an der Gültigkeit Ihres Testaments auftreten, müssen Sie das Erstellungsdatum und den Erstellungsort angeben.

- Lesbarkeit

Die Formulierungen im Testament müssen sowohl vom Schriftbild her lesbar sein als auch eindeutig und konkret das Anliegen des Erblassers ausdrücken.

Notarielles Testament

Was ist ein öffentliches Testament?

Ein öffentlich-notarielles Testament erstellt ein Notar und beurkundet den letzten Willen des Erblassers. Sie können dem Notar Ihre letztwillige Verfügung mündlich oder schriftlich mitteilen. Der Notar setzt das Testament auf, liest es Ihnen vor und Sie und der Notar unterschreiben das Dokument. Nach der Beurkundung übergibt der Notar das Testament an das Nachlassgericht (zuständige Amtsgerichts des Bezirks) zur amtlichen Verwahrung. Fordern Sie das notarielle Testament aus der Verwahrung zurück, widerrufen Sie das Testament gleichzeitig. Wollen Sie das Testament ändern, fallen neue Notargebühren an.

Im Gegensatz zum privaten Testament garantiert Ihnen das notarielle Testament Rechtssicherheit. Der Notar ist dazu verpflichtet, Sie umfassend zu belehren und aufzuklären sowie das Testament umfassend zu prüfen. So können Sie sichergehen, dass Ihr Testament rechtswirksam ist. Durch die ordnungsgemäße Verwahrung des Dokuments haben Sie auch die Garantie, dass Ihr Testament nicht verloren geht, gefälscht wird oder generell in falsche Hände gelangt. Liegt ein notarielles Testament vor, müssen die Erben in der Regel keinen Erbschein mehr beantragen, der meist teurer als das notarielle Testament wäre.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Notar

Ein öffentliches Testament kann man ausschließlich bei einem Notar erstellen lassen. Der Erblasser teilt dem Notar seine Verfügungen schriftlich oder mündlich mit. Das Dokument wird vom Notar rechtswirksam erstellt und vom Erblasser und Notar unterschrieben.

- Rechtssicherheit

Bei einem notariellen Testament können Sie sicher sein, dass es gültig ist. Der Notar hat die Pflicht, Sie umfassend zu belehren und aufzuklären sowie Ihre letztwillige Verfügung rechtswirksam zu formulieren.

- Amtliche Verwahrung

Nach Beurkundung des Testaments übergibt der Notar dem Nachlassgericht das Schreiben. Hier wird es amtlich verwahrt, bis der Todesfall des Erblassers eintritt.

Vergleich der Testamentsformen

Was sind Vor- und Nachteile des privaten und notariellen Testaments?

Wenn Sie volljährig und voll geschäftsfähig sind, liegt die Wahl der Testamentsform ganz bei Ihnen. Der wichtigste Unterschied besteht in der Rechtsberatung. Bei einem eigenhändigen Testament, das Sie allein zuhause erstellen, sind Sie auf sich selbst gestellt. Sie können natürlich Ratgeber, wie diesen hier von Bestattungen.de heranziehen. Eine Garantie für die Rechtswirksamkeit aller Formulierungen kann Ihnen aber nur ein Notar oder ein Fachanwalt gewähren.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Vorteile und Nachteile des privaten und des notariellen Testaments für Sie gegenübergestellt:

Privates Testament

Vorteile | Nachteile |

jederzeit/ überall erstellbar | keine Rechtsberatung ohne Anwalt/ Notar |

keine Kosten für Erstellung | keine Überprüfung der Rechtswirksamkeit |

Aufbewahrung zu Hause: ständiger Zugriff für Änderungen/ Widerruf | Aufbewahrung zu Hause: evtl. unauffindbar/ gefälscht/ unterschlagen |

Notarielles Testament

Vorteile | Nachteile |

Rechtsberatungdurch Notar | Kosten für Notarund amtliche Aufbewahrung |

rechtliche Prüfung durch Notar | bei Änderungen: neue Gebühren |

Gemeinschaftliches Testament

Was ist ein Berliner Testament?

Das Berliner Testament (auch Ehegattentestament genannt) ist die gemeinschaftliche Willenserklärung von Ehepaaren oder eingetragenen Lebenspartnern zur Vermögensaufteilung nach dem Tod. Die Ehe- bzw. Lebenspartner setzen sich hierbei als Alleinerben ein und sichern sich gegenseitig finanziell ab. Nach dem Tod beider geht das Vermögen in die Hände Dritter – meist der Kinder – über.

Das Berliner Testament verhindert, dass die gesetzliche Erbfolge greift, wonach der lebende Partner nur die Hälfte, bei Gütertrennung nur ein Viertel, des Nachlasses bekäme. So wird beispielsweise verhindert, dass Sachwerte der Eheleute, z.B. das Haus, verkauft werden müssen. Soll das Testament geändert oder widerrufen werden, müssen beide Partner zustimmen. Nach dem Tod des Ehegatten oder Lebenspartners kann das Testament nicht mehr geändert werden.

Damit die Kinder ihren Pflichtteil nicht einfordern, sollten Sie eine Pflichtteilsklausel (Pflichtteilsstrafklausel) einfügen. Die Kinder des Paares, die Ihren Pflichtteil bereits im ersten Erbgang einfordern, erhalten auch nach dem Tod des zweiten Elternteils nur einen Pflichtteil und werden somit keine Nacherben. Neben dem möglichen Streit um den Pflichtteil können auch Probleme durch die Wiederheirat des Partners entstehen, wonach sich der Pflichtteil zu Ungunsten der ursprünglich bedachten Kinder verschiebt. Dies kann durch eine Wiederverheiratungsklausel verhindert werden. Mit dieser Klausel kann auch die Bedingung verknüpft werden, dass der Partner im Falle einer Wiederheirat das Erbe an die gemeinsamen Kinder abtreten muss.

Zudem können durch das Berliner Testament Steuernachteile entstehen, da die Steuerfreibeträge verlorengehen. Der Alleinerbe bzw. die Alleinerbin hat die Steuerlast allein zu tragen. Nach dessen Tod sind die Kinder für die Steuerzahlungen zuständig. Dies kann durch die sogenannte Württembergische Lösung verhindert werden. Der Hinterbliebene bekommt einen Teil des Vermögens. Die Kinder bekommen den Rest des Nachlasses. Durch das Einsetzen der Kinder als Erben können die Freibeträge geltend gemacht werden. Die Kinder haben jedoch bis zum Tod des lebenden Elternteils keine Verfügungsgewalt über das Erbe, da der Ehegatte einen lebenslangen Nießbrauch (Paragraph 1030 ff. BGB) am Vermögen hat. Die Person kann alle Nutzungen aus der Sache, dem Vermögen oder dem Recht ziehen. Oft wird der lebende Ehegatte zusätzlich als Testamentsvollstrecker eingesetzt, um den Besitz allein verwalten zu können. Nach dem Tod des verbliebenen Partners greift die gesetzliche Erbfolge. So können auch die Kinder die Steuerfreibeträge ausnutzen. Das Berliner Testament muss, wie die anderen Arten eines Testamentes, handschriftlich verfasst, unterschrieben und unmissverständlich formuliert werden.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Wechselseitigkeit

In einem gemeinschaftlichen Testament setzen sich die Ehe- oder eingetragenen Lebenspartner wechselseitig als Vollerben Ihres Nachlasses ein. Erst wenn beide gestorben sind, geht das Erbe an Dritte über.

- Pflichtteilsklausel

Die Pflichtteilsklausel soll verhindern, dass die Kinder des Paares ihren Pflichtteil einfordern. Wenn sie dies tun, steht ihnen auch nur der Pflichtteil zu, wenn der hinterbliebene Partner stirbt. Fordern die Kinder den Pflichtteil nicht ein, geht das Erbe nach dem Ableben beider Elternteile an die Kinder über.

- Wiederheirat

Damit das Erbe der ursprünglich bedachten Kinder nicht geschmälert wird, können die Eheleute oder eingetragenen Lebenspartner eine Wiederheiratsklausel in ihr Berliner Testament einfügen. Hier können die Erblasser bestimmen, dass das Erbe bei Wiederheirat des verbliebenen Partners an die gemeinsamen Kinder geht.

- Änderungen und Widerruf

Das Berliner Testament kann jederzeit geändert werden, wenn beide Parteien den Änderungen oder dem Widerruf zustimmen. Wenn einer der beiden stirbt, kann das gemeinschaftliche Testament nicht mehr verändert oder widerrufen werden.

Nottestament

Was ist ein Nottestament?

Das Nottestament stellt eine Ausnahmeregelung dar, die strengen Vorgaben obliegt. Diese Art des Testaments kann nur erstellt werden, wenn der Erblasser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, seinen letzten Willen schriftlich zu fixieren oder einem Notar zu übermitteln. Dies ist z.B. nach einem Unfall im Krankenhaus, nach einer Katastrophe oder bei einer schweren Krankheit möglich. Der Erblasser übermittelt seinen letzten Willen mündlich gegenüber Zeugen, die das Testament niederschreiben.

Es gibt drei Arten, ein Nottestament zu erstellen:

- vor dem Bürgermeister (Paragraph 2249 BGB)

- vor drei Zeugen (Paragraph 2250 BGB)

- auf See (Paragraph 2251 BGB)

Das Nottestament vor dem Bürgermeister des Ortes ist nur rechtens, wenn der Bürgermeister sich davon überzeugt hat, dass der Erblasser wirklich nicht in der Lage ist, seinen letzten Willen eigenhändig zu formulieren oder einen Notar zu beauftragen. Für die Erstellung des Testaments sind neben dem Bürgermeister zwei Zeugen nötig, die nicht vom Testament profitieren oder als Testamentsvollstrecker berufen worden sind. Der Bürgermeister muss auf die begrenzte Gültigkeit des Testaments von maximal drei Monaten hinweisen.

Auch beim Nottestament vor drei Zeugen (Drei-Zeugen-Testament) dürfen die Zeugen weder Erben noch Testamentsvollstrecker sein. Diese Option ist nur wirksam, wenn die Erstellung des Testaments durch gesundheitliche und ortsgebundene Gründe vor einem Notar oder Bürgermeister ausgeschlossen ist.

Das Nottestament auf See als dritte Möglichkeit wird auf einem deutschen Schiff außerhalb eines inländischen Hafens errichtet. Auch bei dieser Option müssen drei Zeugen anwesend sein, um die mündliche Erklärung des Erblassers aufzunehmen und zu bestätigen. Wie bei den anderen zwei Arten des Nottestaments beträgt die Gültigkeit höchstens drei Monate.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Ausnahmesituation

Das Nottestament ist nur wirksam, wenn der Erblasser nicht mehr in der Lage ist, seinen letzten Willen selbst zu verfassen oder nicht mehr solange lebt, um ein notarielles Testament errichten zu lassen. Zudem ist ein Nottestament gültig, wenn der Erblasser an einen Ort gebunden ist, z.B. nach einer Katastrophe.

- Begrenzte Gültigkeit

Ein Nottestament ist maximal drei Monate gültig.

- Zeugen

Es müssen bei der Errichtung eines Nottestaments mindestens drei Zeugen anwesend sein. Hierbei darf es sich weder um Erben noch um Testamentsvollstrecker handeln.

- Mündlichkeit

Das Nottestament wird den Zeugen mündlich übermittelt, die den letzten Willen des Erblassers dann niederschreiben.

Testament aufbewahren

Wo bewahre ich mein Testament auf?

Ein eigenhändig verfasstes Testament können Sie an jedem beliebigen Ort aufbewahren. Lagern Sie Ihr Testament zuhause, fallen für Sie keine Kosten an. Es kann jedoch passieren, dass Ihr letzter Wille nach Ihrem Ableben nicht gefunden wird. Auch die Gefahr, dass Ihre Verfügung in die falschen Hände gerät und gefälscht oder unterschlagen wird, besteht bei der Testamentsaufbewahrung in den eigenen vier Wänden.

Ein Bankschließfach als Lagerort für Ihr Testament scheint zunächst ein sicherer Ort. In Wahrheit birgt diese Art der Verwahrung ein großes Problem: Die Erben können ohne Testament nicht nachweisen, dass sie die Rechtsnachfolger sind und können demnach nicht einfach das Schließfach öffnen lassen.

Ein notarielles Testament wird immer vom Notar an das örtliche Nachlassgericht zur amtlichen Verwahrung übergeben. Sie erhalten als Beweis ein Hinterlegungsschein, den Sie gut aufbewahren sollten. Wollen Sie Ihr Testament ändern oder widerrufen, müssen Sie diesen Nachweis vorzeigen. Finden Sie den Hinterlegungsschein nicht mehr, reicht es auch, wenn Sie sich mit Ihrem Personalausweis identifizieren. Haben Sie ein privates Testament angefertigt, können Sie dieses auch amtlich hinterlegen. So gehen Sie sicher, dass Ihre letztwillige Verfügung bis zur geheim bleibt. Zudem besteht die Gefahr nicht, dass es unauffindbar ist. Die amtliche Verwahrung ist kostenpflichtig.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Zuhause

Sie können Ihr privates Testament überall lagern – auch in Ihrem eigenen Heim. Sie sollten dann immer sicher sein, dass es im Todesfall auch gefunden wird und nicht in falsche Hände gerät.

- Nachlassgericht

Die amtliche Verwahrung Ihres Testaments ist die sicherste Methode. Sie erhalten einen Hinterlegungsschein und können sicher sein, dass Ihr letzter Wille sicher aufbewahrt und erst nach Ihrem Ableben verlesen wird.

- Bankschließfach

Ein Bankschließfach sollten Sie für die Testamentsaufbewahrung nicht verwenden. Die Erben kommen nach Ihrem Ableben nicht ohne Weiteres an das Schließfach heran, da der Nachweis ihrer Erbschaft eben in diesem verschlossenen Schließfach liegt.

Testamentskosten

Was kostet ein Testament?

Entscheiden Sie sich für ein privates Testament kommen sowohl bei der Errichtung als auch bei der Hinterlegung des Testaments keine Kosten auf Sie zu. Soll Ihr Testament jedoch amtlich hinterlegt werden, fällt laut des Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) von 2013 eine Pauschale von 75,- Euro an.

Wählen Sie das öffentliche Testament, müssen Sie die Arbeit des Notars vergüten. Die Notarkosten richten sich nach dem Vermögenswert, der vererbt wird. Vom Aktivvermögen des Erblassers werden die Schulden maximal bis zur Hälfte abgezogen. Auf Grundlage des entstandenen Geschäftswerts berechnet der Notar seine Gebühr. Soll der Notar ein Einzeltestament beurkunden, fällt die einfache Gebühr an. Beim Berliner Testament wird die doppelte Gebühr fällig.

Um einen Eindruck von den anfallenden Kosten des öffentlichen Testaments zu erhalten, haben wir Ihnen einige Beispielwerte aufgelistet, die sich nach der GNotKG Gebührentabelle B richten.

Geschäftswert (in Euro) | Gebühren Einzeltestament (in Euro) | Gebühren Berliner Testament (in Euro) |

10.000,- | 75,- | 150,- |

25.000,- | 115,- | 230,- |

50.000,- | 165,- | 330,- |

200.000,- | 435,- | 870,- |

Quelle: Daten aus der GNotKG Gebührentabelle B (www.gnotkg.de)

Zu der Notargebühr kommen noch die Umsatzsteuer von 19 Prozent, Ausgaben für Schreibauslagen (ca. 15 Cent pro Seite) und andere Kostenpunkte wie Porto und Telefongebühren hinzu. Ferner werden 15,- Euro für die verpflichtende Registrierung beim Zentralen Testamentsregister der Bundesnotarkammer fällig.

Notarkosten sind nicht steuerlich absetzbar, da die Testamentserstellung als reine Privatsache angesehen wird (Entscheidung des Finanzgerichts des Saarlandes 1 V 1336/06).

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Kosten privates Testament

Ein privates Testament zu erstellen, kostet Sie nichts. Sie benötigen lediglich Papier und einen Stift. Sollten Sie sich von einem Fachanwalt beraten lassen, müssten Sie diesen bezahlen. Lagern Sie Ihr Testament zu Hause, ist dies natürlich kostenfrei. Eine amtliche Verwahrung im Nachlassgericht kostet 75,- Euro.

- Kosten öffentliches Testament

Das öffentliche Testament ist mit Kosten verbunden. Zum einen müssen Sie die Notargebühren (abhängig von Ihrem Vermögen) sowie andere Auslagen begleichen. Zum anderen müssen Sie 75,- Euro für die amtliche Hinterlegung im Nachlassgericht bezahlen.

Testament eröffnen

Wie läuft eine Testamentseröffnung ab?

Nur das Nachlassgericht darf das Testament nach dem Ableben des Verstorbenen einsehen. Daher müssen alle Dokumente, die womöglich den letzten Willen des Erblassers enthalten, an das Nachlassgericht übermittelt werden. Bei der Testamentseröffnung wird der Inhalt des Testaments durch das Nachlassgericht an sämtliche Beteiligte (Erben, Pflichtteilsberechtigte, Vermächtnisnehmer, Testamentsvollstrecker) übermittelt.

Das Testament wird häufig nur intern, d.h. ohne anwesende Beteiligte, eröffnet. Die vom Testament Betroffenen erhalten danach Post vom Nachlassgericht mit einer Kopie des Eröffnungsprotokolls und des Testaments. Es kann aber auch ein offizieller Termin angesetzt werden, zu dem alle gesetzlichen Erben und andere Betroffene eingeladen werden. Es besteht keine Anwesenheitspflicht. Nicht-Anwesende werden nachträglich über die Inhalte informiert.

Nach der Testamentseröffnung können die Erben entscheiden, ob sie die Erbschaft annehmen oder ausschlagen. Die Frist hierfür beträgt sechs Wochen und beginnt mit der Testamentseröffnung.

Neben den Erben wird auch das Finanzamt wegen der Erbschaftssteuer und das Grundbuchamt wegen der möglichen Ãnderung des Grundbucheintrags für vererbte Immobilien benachrichtigt. Die Mindestgebühr der Testamentseröffnung liegt bei 10,- Euro. In den meisten Fällen ist sie aber wesentlich höher, da sich die Gebühr nach dem Vermögenswert richtet.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Nachlassgericht

Das Nachlassgericht ist das Amtsgericht des Wohnortes, in dem der Erblasser zuletzt gewohnt hat. Es ist für die amtliche Verwahrung und Eröffnung des Testaments zuständig.

- Interne Eröffnung

Oft eröffnet das zuständige Nachlassgericht das Testament ohne Anwesenheit der Beteiligten.

- Offizieller Termin

Die Testamentseröffnung kann als ein offizieller Termin angesetzt werden, zu dem alle Beteiligten geladen werden. Das Testament wird dann durch einen Rechtspfleger des Nachlassgerichts verlesen. Eine Anwesenheitspflicht besteht jedoch nicht.

- Annehmen oder ausschlagen

Nachdem alle Beteiligten Auskunft über den Inhalt des Testaments erhalten haben, können diese sich sechs Wochen lang überlegen, ob sie das Erbe annehmen oder ausschlagen. Ihre Entscheidung müssen Sie persönlich dem Nachlassgericht mitteilen.

Testamentsvollstreckung

Wie läuft eine Testamentsvollstreckung ab?

Zu einer Testamentsvollstreckung kommt es nur, wenn Sie dies im Testament oder Erbvertrag veranlassen. Sie können einen oder mehrere Vollstrecker bestimmen und auch die Aufgaben des Testamentsvollstreckers benennen. In der Regel kümmert sich der Testamentsvollstrecker um die Durchführung der Erbangelegenheiten.

Nach dem Ableben des Erblassers nimmt der Testamentsvollstrecker den Nachlass zunächst in seinen Besitz, um ihn nach den Wünschen des Erblassers an die Erben aufzuteilen. Zudem hat der Testamentsvollstrecker steuerliche Pflichten zu erfüllen, da er für die Begleichung der Erbschaftssteuer sorgen muss.

Der Testamentsvollstrecker kann auch mit der Verwaltung des Nachlasses für eine bestimmte Zeit beauftragt werden. Diese Verwaltungsvollstreckung kann bis zu 30 Jahre dauern. In dieser Zeit geht das Vermögen nicht an die Erben über. Der Erblasser kann auch veranlassen, dass eine vertraute Person oder das Nachlassgericht einen Testamentsvollstrecker ernennt. Der Benannte kann dieses Amt ablehnen.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Testamentsvollstrecker

Ob ein Testamentsvollstrecker berufen wird und welche speziellen Aufgaben dieser übernimmt, entscheidet der Erblasser in seinem Testament. Der Erblasser kann eine oder mehrere Personen als Testamentsvollstrecker berufen, um die Erbangelegenheiten zu regeln.

- Aufteilung des Erbes

Der Testamentsvollstrecker teilt das Erbe nach der Verfügung des Erblassers auf und muss dafür sorgen, dass die Erbschaftssteuer beglichen wird.

- Verwaltungsvollstreckung

Bei einer Verwaltungsvollstreckung bleibt der Nachlass für eine bestimmte Zeit in der Hand des Testamentsvollstreckers. Die Verwaltung des Erbes kann maximal 30 Jahre dauern.

Testamentswiderruf

Wie kann ich mein Testament widerrufen?

Sie können Ihr Testament jederzeit komplett oder teilweise widerrufen oder ändern. Für die Rechtswirksamkeit der Änderung ist Ihre Testierfähigkeit zum Zeitpunkt der Änderung Voraussetzung. Wurde Ihre Willenserklärung notariell erstellt, kommen neue Notarkosten für die Änderungen hinzu. Wird ein notariell erstelltes Testament amtlich aufbewahrt und dann zurückgefordert, erlischt automatisch die Wirksamkeit dieses Testaments. Ein privat erstelltes Testament kann demgegenüber aus der amtlichen Verwahrung genommen werden, ohne dass es seine Gültigkeit verliert. Haben Sie Ihr Testament zuhause aufbewahrt, können Sie es auch einfach zerreißen und entsorgen, um einen Widerruf herbeizuführen. Bemerkungen auf dem Testament, wie “überholt” oder “nicht aktuell” sind keine rechtskräftigen Widerrufe. Bei der Änderung des Berliner Testaments müssen beide Erblasser der Änderung des Testaments zustimmen. Maßgeblich für die Nachlassverwaltung ist das zuletzt erstellte Testament. Daher ist die Angabe des Erstellungsdatums und -orts im Testament sehr wichtig.

Tipps, Hinweise und Definitionen

- Änderungen

Grundsätzlich kann ein Testament jederzeit geändert werden. Bei einem notariellen Testament fallen neue Notar- und Aufbewahrungskosten an. Ein Berliner Testament kann nur gemeinschaftlich geändert werden.

- Widerruf

Ein Testament kann jederzeit widerrufen werden. Beim Berliner Testament ist zu beachten, dass es nur gemeinschaftlich widerrufen werden kann. Nach dem Tod des Partners kann der Hinterbliebene das Testament nicht mehr ändern oder widerrufen.

Wir möchten Ihnen als Ratgeber wichtige Informationen zur Form und zum Inhalt eines Testaments geben. Auch wenn wir mit äußerster Sorgfalt arbeiten, stellen die Texte auf dieser Webseite keine Rechtsberatung dar und können auch keine Rechtsberatung ersetzen.

Weitere Quellen

BGB – Abschnitt 3: Testament

GNotKG – Notarkosten

Autor: Anja Rohde – Bildquelle: © C. Sollmann / Bestattungen.de